“Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio Bassani e la cucina ebraica

Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo

(frase incisa in 30 lingue su un monumento nel campo di concentramento di Dachau)

“Io voglio garantire la memoria, il ricordo. Veniamo tutti da una delle esperienze più terribili che l’umanità abbia mai affrontato. I campi di sterminio. Niente è mai stato attuato di più atroce e di più assoluto. Ebbene, i poeti sono qui per far sì che l’oblio non succeda. Un’umanità che dimenticasse Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen, io non posso accettarla. Scrivo perché si ricordi”.

Così dichiarò Giorgio Bassani, scrittore ebreo nato nel 1916 a Bologna ma che trascorse la sua esistenza a Ferrara, città della quale era originaria la sua famiglia. In questa sua dichiarazione di intenti – scrivo perché si ricordi – c’è tutto l’imperativo etico dell’Ebraismo: “zakhor!”, “ricorda”!

Ma il passato ha comunque determinato il presente, lo ha ferito. Bassani ha sempre scritto portando dentro di sé questa ferita che lo condusse a quella che definì “una scrittura della malinconia”.

Il giardino dei Finzi-Contini

“Io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza, e a Ferrara, e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione e, come se l’avessi addirittura davanti agli occhi, la tomba monumentale de Finzi-Contini: una tomba brutta, d’accordo – avevo sempre sentito dire in casa, fin da bambino – ma pur sempre imponente, e significativa non fosse altro che per questo dell’importanza della famiglia.

E mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava, per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente – di lui e della sua discendenza – uno solo, fra tutti i Finzi-Contini che avevo conosciuto ed amato io, l’avesse poi ottenuto, questo riposo. Infatti non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel 1942 di un linfogranuloma; mentre Micòl, la figlia secondogenita, e il padre il professor Ermanno, e la madre signora Olga, e la signora Regina, la vecchissima madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in Germania nell’autunno del ’43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi”.

Scrivere per ricordare

Dopo aver letto questi numeri possiamo meglio comprendere la ferita di Bassani, il suo impegno etico “scrivo perché si ricordi”. Teniamolo a mente anche noi questo impegno etico ogni volta che un sopruso, una sopraffazione, una violenza vengono fatte ad un’altra persona e noi voltiamo le spalle con indifferenza. Non dimentichiamo mai che quell’ “altro” che ci sembra così diverso e così lontano da noi, dalla nostra vita, un giorno potremmo diventarlo noi.

A chi gli chiedeva come avesse realizzato i protagonisti del suo libro, Bassani rispondeva: “I Finzi Contini ed i personaggi descritti nel romanzo possiamo dire che sono a metà tra la realtà e l’immaginazione. Caratteri autentici, attribuibili a persone vere si mischiano a caratteri immaginari, scaturiti dalla mia fantasia. Anche se fosse esistita, Micol sarebbe pur sempre una proiezione di me”.

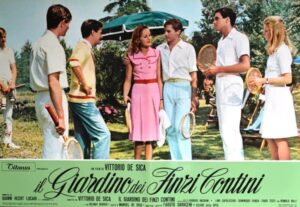

Nel 1970 dal libro fu tratto un film diretto da Vittorio De Sica ed interpretato da Dominique Sanda, Lino Capolicchio, Helmut Berger e Fabio Testi, che ebbe grande successo di pubblico (e meno di critica) e vinse l’Orso d’oro a Berlino e l’Oscar come miglior film in lingua straniera. Giorgio Bassani, che collaborò alla sceneggiatura per alcuni dialoghi, prese le distanze dal film quando lo vide realizzato.

Il giardino dei Finzi-Contini: la storia

Da quel remoto pomeriggio di giugno sono passati ormai trenta anni ma il narratore, tornando indietro con la memoria, se chiude gli occhi vede ancora Micòl Finzi-Contini: “sta ancora là, affacciata al muro di cinta del suo giardino e mi parla. Nel 1929 Micòl era poco più di una bambina, una tredicenne magra e bionda” che lo invita – finalmente – ad entrare nel giardino; ma il protagonista si perderà in un cunicolo e, quando uscirà fuori, vedrà Micòl a cavalcioni sul muro di cinta e “il suo ultimo sguardo, prima che scomparisse al di là dal muro (uno sguardo accompagnato da un ammicco sorridente, proprio come quando, al Tempio, mi spiava da sotto il talèd paterno), era stato per me”.

L’apertura del giardino dei Finzi-Contini

Il giardino, ricchissimo di alberi esotici, alberi da frutta ed alberi secolari, assiste – testimone silenzioso e riservato – non soltanto all’atmosfera festosa creata dal gruppo di giovani ma anche alle lunghe passeggiate di Micòl e del protagonista il quale, pur comprendendo che la ragazza non contraccambia il suo amore, continua a frequentare la villa, costringendo Micòl ad allontanarsi da Ferrara per andare un periodo di tempo a Venezia per laurearsi.

Ci saranno altri avvenimenti tra Micòl ed il protagonista ma non voglio fare spoiler per coloro che ancora non hanno letto questo romanzo intriso di memoria, Storia, nostalgia e senso della fine.

Il protagonista conclude così il racconto con dolorosa nostalgia: “lo so, non erano che parole, le solite parole ingannevoli e disperate che soltanto un vero bacio avrebbe potuto impedirle di proferire, di esse, appunto, e non di altre, sia suggellato qui quel poco che il cuore ha saputo ricordare”.

Se Giorgio Bassani termina il suo romanzo mantenendo la promessa della sua scrittura – “scrivo perché si ricordi”, anche noi lettori potremmo fare nostro l’imperativo etico dell’ebraismo “zakhor”! (ricorda!): affinché ogni grande ingiustizia, ogni morto senza nome della Storia (e delle storie quotidiane) possano essere ricordati. Di generazione in generazione.

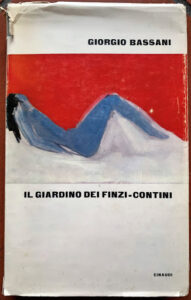

“Il giardino dei Finzi Contini” di Giorgio Bassani, Edizioni Einaudi (1962), ripubblicato da Feltrinelli, Universale Economica nel 2012, pagine 214.

Pillole di… cucina ebraica

Nonostante gli esili e le persecuzioni subite che hanno spesso causato condizioni di vita pesanti e difficoltose, gli Ebrei sono riusciti a produrre una cucina molto ricca e variegata nella quale si mescolano gli elementi della cultura di appartenenza con gli apporti delle tradizioni alimentari locali: per questo motivo, sarebbe più giusto parlare di cucine e non di cucina ebraica.

D’altronde, per gli Ebrei l’alimentazione non è solo nutrimento ma ha anche un valore simbolico, in particolare in occasione delle festività durante le quali sulla tavola imbandita cibi ed oggetti non sono sistemati a caso ma con riferimento ad un rito millenario.

La religione ebraica si esplica anche e soprattutto nella vita quotidiana durante la quale la persona osservante deve seguire un numero elevato di precetti – le mitzvot (comandi da seguire) ed anche l’alimentazione è caratterizzata da una serie di norme che derivano dalla Torah.

Per un ebreo osservante, il cibo può essere consumato solo se è kasher (adatto), ossia preparato nel rispetto delle norme alimentari ebraiche (kasherut) ed anche un altro elemento importante nella tavola e nei riti festivi – il vino – è soggetto a limitazioni e controlli.

Seppure queste restrizioni (che riguardano in particolare, ma non solo, la carne ed il divieto di mescolare carne e latticini), condizionino la creatività nella cucina ebraica, in realtà essa risulta caratterizzata da mille sapori, colori e profumi. Inoltre, va ricordato che molti sono i livelli di osservanza all’interno del mondo ebraico come d’altronde in qualunque religione: dalla totale inosservanza o indifferenza, sino all’ortodossia più rigorosa.

Non dobbiamo però pensare agli Ebrei come ad una sorta di realtà monolitica. Essendo un popolo in diaspora, si sono incontrati con molte culture differenti pur riuscendo sempre a mantenere la propria identità. Comunità Ebraiche si sono costituite ovunque: in Europa, negli Stati Uniti, in America del Sud, in Africa, in Cina, sulle rive del Mediterraneo. Ma gli Ebrei vengono raggruppati (in base all’area di provenienza) soprattutto in sefarditi, provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e dall’area mediterranea, ed ashkenaziti provenienti dall’Europa centrale, in particolare dall’area tedesca. Anche nell’alimentazione possiamo trovare un gusto ed una cucina sefardita (più fantasiosa e colorata, ricca di pomodori, melanzane, peperoni ed un’ampia offerta di dolci con frutta come datteri e mandorle) ed una cucina ashkenazita (ricca di pesce, brodi di pollo, piatti a base di patate, composte di frutta).

Per la cucina ebraica italiana non si possono fare distinzioni nette tra sefardita ed askenazita, in quanto essa si è molto legata alle altre ricette regionali e locali. Come esempio, possiamo ricordare i carciofi alla giudia, molto conosciuti a Roma, il cuscus a Livorno ed in Emilia Romagna, i buricchi ferraresi.

Il cibo nel romanzo “Il giardino dei Finzi-Contini”

Nel romanzo Il giardino dei Finzi-Contini il cibo è presente sin dal primo incontro tra Micòl ed il protagonista-narratore che afferma fiducioso: “potevo contare su Micòl, fuori. Ci avrebbe pensato lei a rifornirmi di cibo e di tutto quanto avessi bisogno. E sarebbe venuta da me ogni giorno, scavalcando il muro di cinta del suo giardino, d’estate come d’inverno. E ogni giorno ci saremmo baciati, al buio: perché io ero il suo uomo e lei la mia donna”.

Il cibo è raccontato da Bassani anche nella descrizione dei pasti serviti nella grande villa, caratterizzati da un’allegra contaminazione culturale: ai cibi kasher si mescolava con indifferenza la carne di maiale: d’altronde in quella famiglia non solo il linguaggio, anche il cibo era… finzi-continico!

La ricetta: I buricchi (o le Buricche)

Bourekas, burichitas, buricchi o buricche né panzerotti né calzoni, questa sorta di fagottini riempiti di carne, formaggio oppure melanzane hanno origini molto antiche ed in Israele sono uno dei piatti più diffusi ed amati anche nella versione street food.

Fatti di pasta sfoglia, fillo o altro impasto, sembra che da sempre siano legati alla storia ebraica ed offerti soprattutto in occasione della festa ebraica di Purim. Forse originari della Turchia e poi diffusi nei Balcani sin ad arrivare in Spagna, in Italia fanno parte della tradizione gastronomica dell’Emilia Romagna ed in particolare di Ferrara (anche in varianti non kasher), dove la preparazione della pasta – a base di farina, acqua, olio e sale – è molto semplice e veloce. La cottura è rigorosamente al forno.

Di seguito troverete la ricetta e…beteavòn, buon appetito!

Ingredienti (per circa 30 buricchi):

Per la pasta:

500 g farina, 60/70 g di olio di oliva, un po’ di olio di semi di girasole o di mais, sale q.b

Per il ripieno:

500 g di pancia di manzo tagliata pezzi, 2 grosse cipolle, 2 cucchiai di pinoli, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe

Procedimento per il ripieno:

In una casseruola mettere l’olio, i pezzi di carne e le cipolle tagliate grossolanamente; salare e pepare. Far stufare a lungo coprendo la casseruola e aggiungendo se necessario un po’ d’acqua fino a quando la carne non risulti tenerissima e le cipolle sfatte. Far asciugare l’eventuale eccesso di liquido e far raffreddare. Passare nel tritacarne e riunire l’impasto in una terrina insieme ai pinoli.

Procedimento la pasta:

In una terrina impastare la farina con l’olio ed il sale aggiungendo acqua tiepida fino ad ottenere un impasto omogeneo. Lasciare per 30 minuti a temperatura ambiente. Stendere la pasta con un mattarello ed allargarla con il dorso delle mani fino a farla diventare quasi trasparente. Spennellare di olio la superficie della pasta, tagliarla in tre rettangoli e sovrapporli sino ad ottenere un solo rettangolo. Arrotolarlo a cilindro e lasciarlo riposare 10 minuti.

Su un tavolo spolverizzato di farina tagliare dal cilindro fette spesse 2 cm, spolverizzarle di farina e mettere al centro del disco un cucchiaio di ripieno di carne, richiudendo a mezzaluna e schiacciando bene i bordi per farli aderire. Sistemare i buricchi su una teglia foderata di carta da forno e cuocere in forno a 180 gradi sino a doratura. Servire caldi

Vino da abbinare, di Alessandro Scorsone

Trarre spunti culinari dai grandi classici è secondo me sinonimo di grande sensibilità e di attenzione alla Storia. Nelle narrazioni legate poi alle deportazioni ed ai loro drammatici esiti, ci vuole davvero grande passione e coraggio per cercare di segnare memoria e tempo attraverso le ricette storiche dei vari ghetti situati nelle tante città italiane. E, aggiungo, anche un segno di rispetto verso la tradizione ebraica di perpetrare la Storia attraverso il continuo racconto.

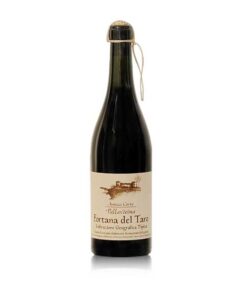

Il vino che vi propongo da abbinare ai buricchi è una Fortana del Taro, dell’Azienda Agricola Spigaroli.

Il Fortana oggi

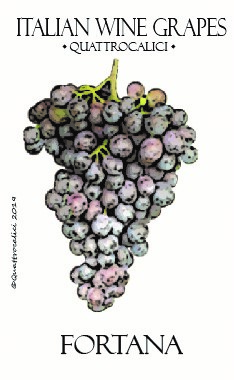

Poco alcool e molta mineralità rendono il Fortana un vino che si adatta a tutte le situazioni, dall’aperitivo alle cene di pesce. Se il clima è mite, un calice all’aria aperta richiama inevitabilmente immagini rilassanti, mentre è una delizia terapeutica se sorseggiato durante i mesi invernali, riportando alla memoria le gioiose vacanze estive.

Il vitigno Fortana e i suoi vini

Oggi il vitigno è denominato Fortana del Bosco Eliceo. È presente comunque anche nel resto dell’Emilia, in particolare nella Bassa Parmense e lungo il fiume Taro, a Busseto, patria di Giuseppe Verdi ed a Soragna dove riesce a sfruttare il particolare microclima ed il terreno di medio impasto, ricco in argilla. Nell’area del Bosco Eliceo, invece, i terreni sono caratterizzati da una forte componente sabbiosa, che ha contrastato l’attacco della fillossera, preservando nella zona vigne franche di piede, ormai piuttosto rare in Italia. Franchi di piede sono i vitigni che non hanno dovuto essere innestati su portainnesti americani, resistenti alla fillossera. La farfalla infatti non depone le uova nelle radici che affossano in questo tipo di terreno, non riuscendo così a procreare. La Fortana ha grandi grappoli di forma piramidale allungata, serrati. Gli acini sono grandi, di forma ellittica, con bucce sottili e poco coriacee, con grande concentrazione di pruina. Il loro coloro è molto scuro, sono neri tendenti alle sfumature blu. La sua epoca di maturazione è tardiva.