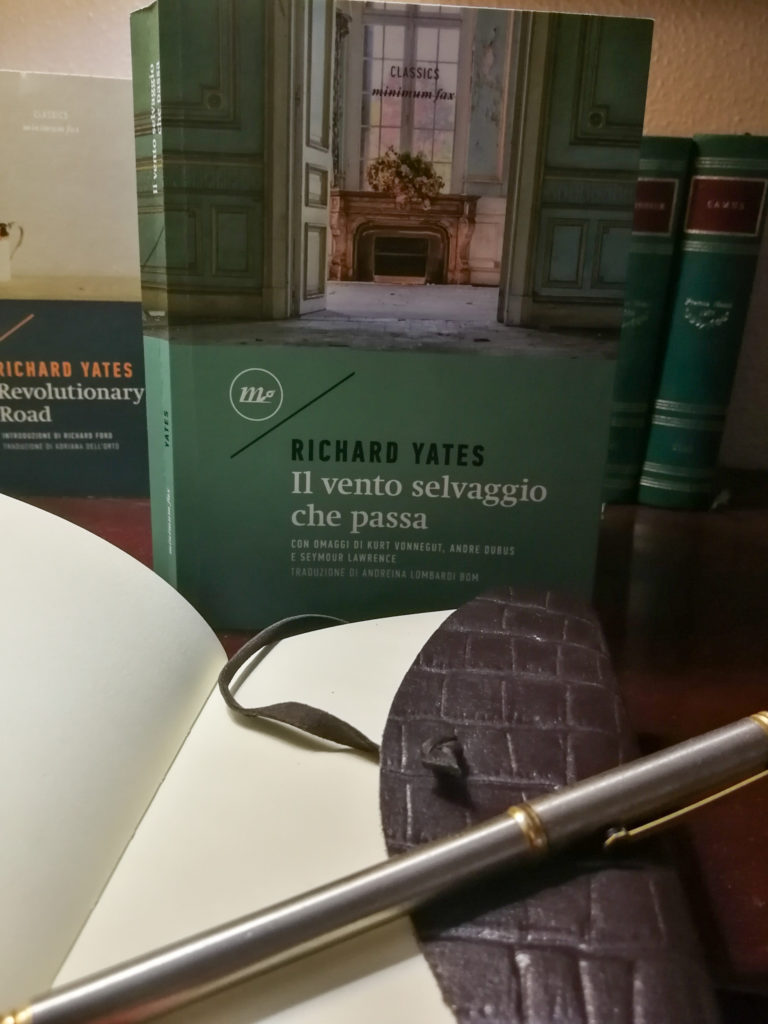

Avete finito di leggere Revolutionary Road e avete fissato il vuoto per dieci minuti abbondanti. Dentro siete distrutti, totalmente. Vi avevano avvisati che sarebbe stato struggente ma l’avete letto, siete arrivati in fondo in pochissimi giorni e ne siete rimasti estasiati, poi shockati. La scrittura di Richard Yates -giornalista e scrittore scomparso nel 1993 – è così, semplice e perfetta al punto da catturare l’attenzione e permettere a chiunque di leggere trecento pagine in pochissimo tempo. Lo sa bene Minimum Fax, che ha deciso di stampare tutte le sue opere e di far uscire, a Marzo 2020, con la traduzione di Andreina Lombardi Bom, Il Vento selvaggio che passa – titolo originale, forse un po’ più bello, Young Hearts Crying –, il penultimo romanzo di questo autore, uscito in America nel 1984 e fino ad oggi non pubblicato in Italia. Lo trovate pubblicizzato su siti e riviste, la voglia di prenderlo è immediata e nel momento esatto in cui fate l’acquisto siete pervasi da una strana sensazione: sapete di non sapere se essere davvero pronti ad un altro ipotetico pugno nello stomaco. Questo è quello che è successo a me prima che prendessi in mano questo libro, prima che arrivasse a casa a salvare il giorno in cui l’Italia ha proclamato il lockdown nazionale.

Ho aspettato qualche giorno prima di iniziare a leggere Il vento selvaggio che passa, ero convinta di dover essere pronta psicologicamente, poi ha vinto la curiosità e ho aperto la prima pagina. Ho letto le sue 508 pagine in 5 giorni.

La storia

Il Vento selvaggio che passa racconta la storia di una coppia a partire dal 1949. Michael e Lucy si incontrano al college, si innamorano e si sposano. Lucy è una ricca ereditiera, ma questo Michael lo saprà solo dopo le nozze, lui è un aspirante poeta, convinto della sua arte e della necessità di dover vivere senza utilizzare neanche un centesimo di quei soldi che permetterebbero ai coniugi di non dover lavorare se non alle proprie passioni. Sembrano felici, scopriranno di dover inseguire la felicità.

Verso la primavera del 1959 Michael cominciò ad avere l’impressione di star riscoprendo la poesia. L’uscita del suo secondo libro era stata deludente – le recensioni erano state scarse, e in gran parte tiepide – ma adesso ne stava mettendo insieme uno nuovo che prometteva in tutto e per tutto di riuscire eccellente. Alcune delle nuove poesie erano brevi ma fra loro non ce n’era nessuna che fosse inconsistente, nessuna che fosse approssimativa, e gli faceva piacere leggere le migliori ad alta voce nella solitudine del capanno. Qualche volta, senza quasi nessuna vergogna, lo commuovevano fino alle lacrime.

Il romanzo di Yates racconta trent’anni di vita di due persone scavando a fondo. Impariamo a conoscere ogni aspetto dei due protagonisti scoprendo, pagina dopo pagina, che quel che siamo convinti di sapere su di loro è solo la metà di quel che sono realmente. Lucy e Michael si mettono a nudo non perchè Yates descrive la loro psiche, ma perchè ci racconta ogni loro comportamento mettendo l’accento su tutto quello che, poi ce ne accorgiamo, ci restituisce un’idea precisa di quel che accade nelle loro teste. Ci svela quel che loro vogliono e quel che poi decidono, quello che gli succede in maniera oggettiva e il modo in cui loro percepiscono ogni avvenimento, senza descrizioni eccessive o momenti morti. Non c’è l’elemento estremamente tragico di Revolutionary Road anche se, complice la precedente lettura o la capacità dell’autore di creare un’atmosfera in cui può accadere tutto o niente, ci si aspetta un pugno che arriva dritto in faccia ogni volta che giriamo pagina. I personaggi di Il vento selvaggio che passa si danno il cambio sulla scena, come fosse un’opera teatrale. Yates ha la capacità di farli scomparire e riemergere al momento giusto. Le loro storie si alternano ma non con il solito doppio racconto a capitoli alternati. Ci fa concentrare su un personaggio, ce ne racconta vita e vicende come se l’unico protagonista della storia fosse lui. Poi, proprio nel momento in cui cominci a chiederti che fine abbia fatto l’altro, la storia cambia soggetto, ti dà quello che cerchi, soddisfa ogni tua curiosità come speravi accadesse, sicuramente meglio di quanto ti aspettassi. E le storie si intrecciano senza mai essere noiose, senza patetismo o passaggi scontati. Senza raccontarsi contemporaneamente, rispettando lo scorrere del tempo che non si ferma per raccontare dell’uno o l’altro, ma prosegue assieme alle loro vite. Mentre seguiamo la vita di uno non possiamo seguire l’altra, Yates decide in quale arco temporale dare luce ad una vicenda e, come nella vita reale, le altre non le vediamo, non le conosceremo se non con un riassunto a posteriori.

La storia di Il vento selvaggio che passa non è senza tempo, è inserita in un momento storico ben definito e in una parte di America delineata alla perfezione, rispettando quei riferimenti alle guerre che ben conoscono i lettori di Yates.

Le storie dei personaggi secondari risultano poi funzionali al massimo. Servono sempre a comprendere ancor di più i protagonisti, a studiarne i loro caratteri e le loro reazioni alla vita. Fino a giungere a quel che di loro poi rimane, al risultato di quel che costruiscono, riassunto in Laura, la figlia di Michael e Lucy, perfetta sintesi di due genitori che avrebbero sicuramento potuto far meglio la loro parte.

Alla fine del libro non sappiamo se la mancanza di quel tragico colpo di scena che ci aspettavamo ci abbia delusi. Ma la risposta, dopo averci pensato quel tempo necessario per assorbire un libro – che non quantifico, perchè so che ognuno ha il suo – è che non siamo delusi nè dalla mancanza di colpo di scena eclatante nè dal finale, sebbene lasci spazio alla nostra libera conclusione della storia o, meglio, alla sua conclusione che di altro non ha bisogno. Nessuna scena incredibilmente drammatica, ma coup de thèatre quanti bastano per rendere questo romanzo bello.

I temi

Elemento chiave del testo è l’arte intesa in tutte le sue forme, che ogni personaggio insegue per tutto il tempo, credendoci realmente o non credendoci affatto. Michael rimane fedele a poesia e scrittura sempre, Lucy insegue tante strade, in realtà inseguendo sè stessa.

All’inizio si disse che aveva un blocco – tutti gli scrittori avevano un blocco di quanto in quanto – ma poi una sera, mentre cercava di prendere sonno, cominciò a sospettare di aver chiuso con la scrittura.

Recitare ti poteva far venire un esaurimeno emotivo, ma scrivere ti sfiniva il cervello.

Poi, più avanti, Lucy riflette ancora:

Adesso era una pittrice. Se non fosse riuscita a essere una pittrice…bè, se non fosse riuscita a essere una pittrice avrebbe fatto meglio a smettere di tentare di essere qualcosa.

Yates ci presenta pro e contro dell’inseguire una passione e la verità più difficile da accettare: ogni forma di arte non è per tutti, metterci entusiasmo non rende artisti e, poi, non sempre l’arte salva. Rimane una costante solo se ci appartiene davvero, fino in fondo, altrimenti è passeggera.

Si ha l’impressione che tramite Il vento selvaggio che passa Yates discuta di ogni forma d’arte e, soprattutto, di scrittura, probabilmente anche della sua. Pagine dedicate a un corso di scrittura diventano l’occasione per mettere alla prova il suo stesso romanzo, per sdoganare ogni possibile critica.

Un partecipante che commenta un racconto autobiografico di Lucy infatti dice:

E’ un trattatello filosofico sul tradimento e la solitudine, e delle idee astratte come quelle non si possono infilare in un racconto, o almeno io non ho mai pensato che si potesse fare.

Ancora, quando uno dei personaggi deve far leggere a Lucy il suo romanzo le dice:

Ah, e senti: la sai la vecchia analogia dell’iceberg? Sette ottavi del suo volume stanno sotto la superficie dell’acqua e la parte visibile è solo la punta? Ecco, è più o meno quello che sto cercando di fare qui. Voglio che il lettore abbia la sensazione che tutti questi piccoli avvenimenti ordinari sottintendano la presenza di qualcosa di smisurato e persino tragico nel profondo. Capisci come funziona?

La scrittura in questo romanzo diventa lo strumento che, oltre a mettere i personaggi a contatto diretto con sè stessi, diventa fulcro dei rapporti. Quando il giudizio di un partner su qualcosa di scritto dall’altro cambia, è sintomo che quel rapporto si sta incrinando, che quel filo che la scrittura aveva reso forte si sta sfilacciando. Con la scrittura ci si avvicina e conosce, nella scrittura ci si rifugia e con la scrittura si va verso quel che si vuole davvero.

Quando si scriveva non aveva importanza se l’isteria affiorava qualche volta sulla faccia e nella voce (a meno, ovviamente, di lasciare che si facesse strada nella propria “voce letteraria”) perchè la scrittura era una cosa che, grazie al cielo, si faceva in privato e in silenzio. Perfino se uno non aveva la testa del tutto a posto poteva riuscire lo stesso a scrivere bene: poteva cercare di controllarsi ancor più di quanto si diceva avesse cercato di fare Blanche Dubois, e con un po’ di fortuna, sulla pagina, si poteva ancora trasmettere al lettore un’impressione di ordine e sanità mentale. Anche la lettura, dopotutto, era una cosa che si faceva in privato e in silenzio.

L’omaggio a Francis Scott Fitzgerarld, modello arcinoto di Yates, non manca e non è neanche velato. L’autore ci tiene a farci sapere che lo conosce bene e ne ammira ambientazioni e modi di fare.

“Sapete a cosa somiglia questo posto?”, disse Bill, fermandosi in mezzo al prato. “Sembra un posto alla F. Scott Fitzgerarld. Un po’ malandato, ma questo non fa che accentuarne l’impressione. Pare quasi di scorgerlo in vestaglia lassù alla finestra, con una mezza bottiglia di gin, che controlla se è già mattina. Ha passato la notte a rifinire un altro racconto, in modo che sua figlia possa finire un altro anno al Vassar College; poi magari nel pomeriggio, quando si sarà rimesso in sesto il cervello, comincerà a scrivere L’età del jazz.

Di lui riprende, come sottolinea la casa editrice nel risvolto di copertina, anche il conflitto tra talento e mercato. Tra la voglia di sfondare e far carriera con l’arte e il dover fare i conti con una realtà che, oggi come negli anni ‘60, non sempre dava spazio e soldi all’artista, costringendolo a rifugiarsi in una nota zona di comfort.

E Paul si accarezzò i baffi . “Ho sempre giurato che non mi sarei mai messo a insegnare, e suppongo che l’abbia fatto anche tu; eppure oramai sembra l’unica mossa giusta da fare, alla nostra età.”

Ne Il vento selvaggio che passa ritroviamo i temi che a Yates erano cari: la dinamica di coppia, l’alcool e la psicoterapia. Interconnessi a tratti, preponderanti anche se in maniera velata per tutto il tempo della storia. Michael non la sopporta la psichiatria, non farà altro che criticarne ogni forma per tutto il tempo ma poi ne sentirà il bisogno. Lucy crede che sia la sua salvezza ma poi, nei fatti, non fa altro che rifiutarne l’applicazione su di sè. Non ne esce bene la psicoterapia da questo romanzo, se ne siamo a digiuno non ne avremo un’opinione realmente edificante. I medici che Yates inserisce nel romanzo non sono esemplari. Nessuna empatia emerge da una scienza che risulta superflua ma che forse, a ben pensarci, un ruolo negli sviluppi delle vicende ce l’ha. Se non altro i personaggi di questo romanzo imparano qualcosa, arrivano a scoprirsi pur non volendolo realmente e in qualche modo, magari complice il rifiuto della stessa, la psichiatria li aiuta.

Ma l’idea centrale, capisci, è l’inseparabilità di paura e follia. Avere paura ti fa diventare pazzo; diventare pazzo ti mette paura.

Dice Michael quando, esasperando la sua condizione presente e passata, tenta di far qualcosa di edificante screditando la psicoterapia, cui poi volontariamente tornerà a rivolgersi.

I pensieri

Michael e Lucy, che all’inizio condividono un pezzo di storia, poi si troveranno a vivere due storie del tutto diverse, a volte apparentemente inconciliabili. Ma alcuni particolari all’attenzione del lettore non sfuggono, come gli stessi biscotti offerti dalla stessa persona in due momenti diversi. Non sono buoni quei biscotti, Michael si rifiuterà di assaggiarli, Lucy li prenderà e sarà costretta a nasconderne la parte non mangiata. E anche in questo particolare, a me sembra esserci un più che chiaro riferimento al modo di affrontare ogni parte della loro vita.

Le scenate, i colpi di testa procurati dall’alcool o dalla perdita di controllo di sè stessi o dei rapporti sono tipici di Yates, li abbiamo trovati nell’estremo orrore di Revolutionary Road, li troviamo in molti suoi scritti e anche qui. Ci accorgiamo che è lui che scrive quando ci chiediamo perchè, in un momento tranquillo, uno dei protagonista stia facendo qualcosa di assurdo e incomprensibile. Sappiamo di trovarci a leggere Yates quando scorgiamo, poi, la familiarità dei dialoghi, la loro capacità di non essere mai posticci, sempre incredibilmente specchio dei rapporti per come sono davvero.

Lucy sarà finalmente sulla strada giusta quando dirà a Michael : Questo lavoro mi piace, sai”, disse Lucy, “perchè è una cosa vera. E’ vero. Nessuno lo può negare; nessuno può minimizzarlo, nè buttarlo in ridere, e neppure cancellarlo.

E se ci chiediamo che fine faccia la poesia di Michael, forse lo sappiamo già a metà libro:

Verso l’alba, come aveva fatto qualche volta durante altre notti insonni, prese a ripetersi sottovoce la lunga poesia che concludeva il suo primo libro, quella intitolata “Vuotare il sacco” che era piaciuta a Diana Maitland e a Sarah Garvey. Il suo bisbiglio era così basso che nessuno avrebbe potuto udirlo a qualche centimetro di distanza dal suo cuscino, ma la recitava in maniera fedele e precisa: sfruttava al massimo ogni sillaba e pausa, aumentando e diminuendo l’enfasi nei punti giusti, senza mai sbagliare perchè la sapeva a memoria, quella poesia, e l’avrebbe saputa sempre.